Die DGNB Kriterien 2023

Projekte können ab dem 1. Juli 2023 in der DGNB System Software offiziell zur Zertifizierung entsprechend der Version 2023 angemeldet werden. Bis zum 30. November 2023 wird zudem eine Anmeldung für die Version 2018 möglich sein. Ab dem 1. Dezember 2023 ist eine Anmeldung dann ausschließlich für die Version 2023 möglich. Die entsprechenden Tools werden ebenfalls zum 1. Juli 2023 bereitgestellt.

Für bereits angemeldete Projekte gilt grundsätzlich die bei der Anmeldung gültige Systemversion. Es besteht aber die Möglichkeit in Absprache mit der Zertifizierungsstelle, auf die neue Version zu wechseln.

Was sind Kriteriensteckbriefe und wie werden sie bewertet?

Die Umweltkategorien, die in der DGNB-Zertifizierung bewertet werden, sind unterteilt in insgesamt etwa 40 Kriteriensteckbriefe. Die Erfüllung der Zielvorgaben bzw. der Kriterien wird mit Checklistenpunkten und Bewertungspunkten beurteilt. Für Neubau, Bestandsgebäude und Sanierungen werden unterschiedliche Zertifizierungsversionen angeboten.

Als Kriteriensteckbriefe werden die Einzelkriterien bezeichnet, die in der DGNB Zertifizierung bewertet werden. Jede der 6 Umweltkategorien ist in Kriteriensteckbriefe unterteilt.

Durch die Erfüllung der Teilkriterien eines Steckbriefs lassen sich 100 Checklistenpunkte erreichen. Durch verschiedene Bonuspunkte kann die Gesamtpunktzahl pro Kriterium auch über 100 hinausgehen. Diese zusätzlichen Punkte gelten als Übererfüllung und können nur innerhalb einer Hauptkriteriengruppe angerechnet werden.

Bewertungspunkte werden von der DGNB für das Erreichen der festgelegten Zielwerte innerhalb eines Kriteriums vergeben. Für die (Über-)Erfüllung der jeweiligen Zielvorgaben werden bis zu 10 Bewertungspunkte vergeben (Zielwert). Außerdem ist jeweils ein zu erreichender Grenzwert (1 Punkt) und ein Referenzwert (5 Punkte) definiert.

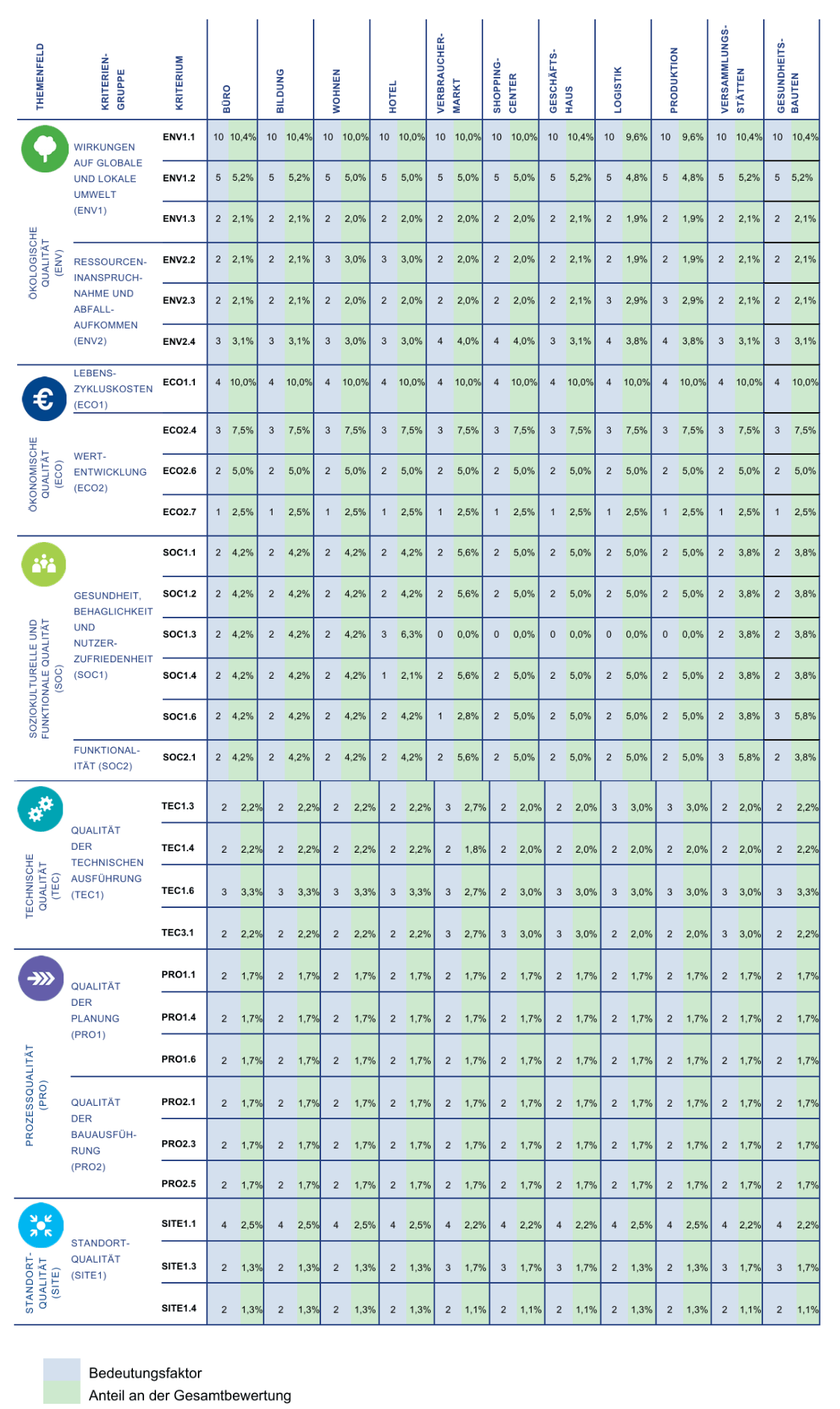

Jedem Kriteriensteckbrief wird eine Gewichtung (siehe oben) zugeschrieben, die je nach Nutzungsprofil variiert. Der Erfüllungsgrad der einzelnen Umweltkategorien errechnet sich aus der Kombination der erreichten Punktzahl mit der jeweiligen Gewichtung des Kriteriums.

Wieviele Punkte müssen für eine DGNB-Zertifizierung erreicht werden?

Für die Platin-Zertifizierung muss ein Gesamterfüllungsgrad von mindestens 80 % vorliegen. Für eine Gold-Zertifizierung liegt der Zielwert bei mindestens 65 %, für die Silber-Zertifizierung bei 50 %. Bei der Zertifizierung von Bestandsgebäuden ist zudem auch eine Bronze-Auszeichnung möglich (mind. 35 % Erfüllungsgrad). Allein ein hoher Gesamterfüllungsgrad reicht für eine DGNB-Zertifizierung allerdings nicht aus. Abhängig von der Zertifizierungsstufe gibt es auch für die einzelnen Umweltkategorien einen Mindestwert, den es zu erreichen gilt. Für eine Platin-Zertifizierung müssen pro Kategorie beispielsweise 65 % der möglichen Punkte erreicht werden.

Welche Umweltkategorien werden in der DGNB-Zertifizierung bewertet?

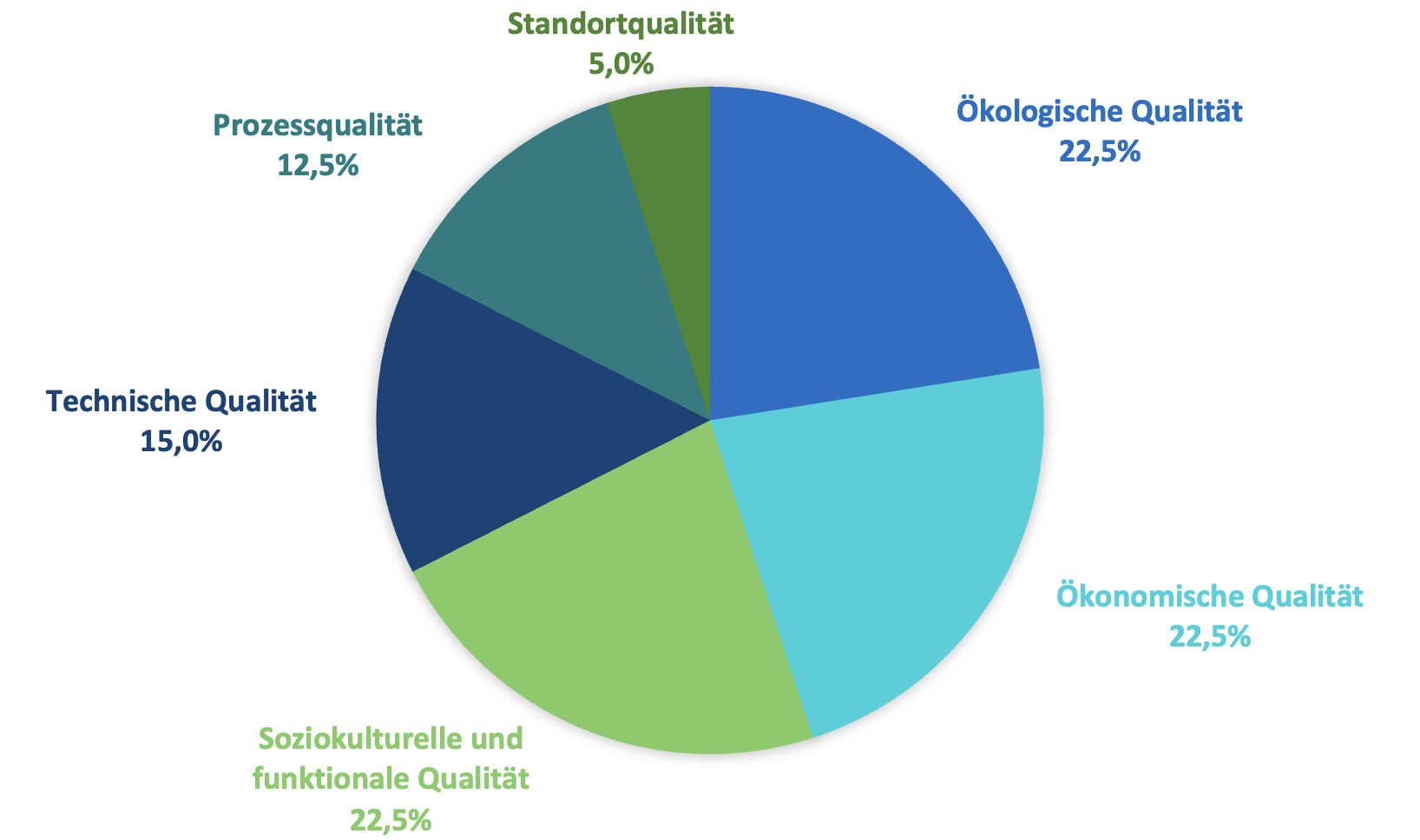

Die Umweltkategorien beinhalten die drei Säulen der Nachhaltigkeit Ökologie, Ökonomie und Soziokulturelles. Im Sinne der Ganzheitlichkeit werden zudem der Standort sowie die Prozess- und technische Qualität betrachtet. Anstatt einzelner Maßnahmen soll bei der DGNB-Zertifizierung die Gesamtperformance eines Projekts bewertet werden.

Durch die unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Kriteriensteckbriefe ergibt sich folgende Verteilung auf die einzelnen Kategorien:

DGNB Kriterien Übersicht

| Nr. | Kriterium | ||

| Ökologische Qualität | |||

| ENV1.1 | Ökobilanz des Gebäudes | ||

| ENV1.2 | Risiken für die lokale Umwelt | ||

| ENV1.3 | Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung | ||

| ENV2.2 | Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen | ||

| ENV2.3 | Flächeninanspruchnahme | ||

| ENV2.4 | Biodiversität am Standort | ||

| Ökonomische Qualität | |||

| ECO1.1 | Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus | ||

| ECO2.4 | Wertstabilität | ||

| ECO2.6 | Klimaresilienz | ||

| ECO2.7 | Dokumentation | ||

| Soziokulturelle und funktionale Qualität | |||

| SOC1.1 | Thermischer Komfort | ||

| SOC1.2 | Innenraumluftqualität | ||

| SOC1.3 | Akustischer Komfort | ||

| SOC1.4 | Visueller Komfort | ||

| SOC1.6 | Aufenthaltsqualitäten Innen und Außen | ||

| SOC2.1 | Barrierefreiheit | ||

| Technische Qualität | |||

| TEC1.3 | Qualität der Gebäudehülle | ||

| TEC1.4 | Einsatz und Integration von Gebäudetechnik | ||

| TEC1.6 | Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit | ||

| TEC3.1 | Mobilitätsinfastruktur | ||

| Prozessqualität | |||

| PRO1.1 | Qualität der Projektvorbereitung | ||

| PRO1.4 | Sicherung der Nachhaltgkeitsaspekte in Ausschreibung und Vergabe | ||

| PRO1.6 | Verfahren zur städtebaulichen und gestalterischen Konzeption | ||

| PRO2.1 | Baustelle / Bauprozess | ||

| PRO2.2 | Qualitätssicherung der Bauausführung | ||

| PRO2.3 | Geordnete Inbetriebnahme | ||

| PRO2.5 | FM-gerechte Planung | ||

| Standortqualität | |||

| SITE1.1 | Mikrostandort | ||

| SITE1.3 | Verkehrsanbindung | ||

| SITE1.4 | Nähe zu nutzungsrelevanten Objekten und Einrichtungen | ||

DGNB Kriteriendetails

| Kriterium | Nr. | Indikator | |

| ENV1.1 | 1 | Optimierung der CO2-Bilanz in der Planung | |

| ENV1.1 | 1.1 | Integration von Lebenszyklus-CO2-Bilanzen in den Planungsprozess | |

| ENV1.1 | 1.1.1 | Lebenszyklus-CO2-Bilanz / Ökobilanz in frühen Projektphasen: In frühen Projektphasen (Grundlagenermittlung, Bedarfsdefinition, Standortbetrachtung, Vorplanung, oder Entwurfsplanung) werden klimaschutzorientierte Lebenszyklusbetrachtungen angewandt und fließen in die Entscheidungsfindung für das Projekt ein. |

|

| ENV1.1 | 1.1.2 | Lebenszyklus-CO2-Bilanz in Genehmigungs- und Ausführungsplanung: Lebenszyklus-CO2-Bilanzen werden für das Gebäude planungsbegleitend regelmäßig (an den jeweiligen Planungsstand angepasst) ermittelt und im Planungsteam entsprechend den konkreten Planungsfragen erörtert und (differenziert nach betriebs- und bauwerksbezogenen Emissionen) intern kommuniziert. |

|

| ENV1.1 | 1.2 | AGENDA 2030 BONUS – Erhalt von Bausubstanz und Optimierung der Mobilität | |

| ENV1.1 | 1.2.1 | Klimaschutz durch Erhalt von Bausubstanz Mindestens 50 % der ursprünglichen Fläche eines Bestandsbaus wird in den Neubau integriert. Die durch diese Maßnahme erreichte Treibhausgas-Reduktion liegt berechnet vor. |

|

| ENV1.1 | 1.2.2 | Optimierung der Mobilität Die Treibhausgasemissionen der durch das Gebäude bedingten Mobilität werden im Rahmen der Planung optimiert und liegen quantitativ ermittelt vor. |

|

| ENV1.1 | 2 | Vergleichswerte Lebenszyklus-CO2-Bilanz | |

| ENV1.1 | 2.1 | Offenlegung der Lebenszyklus-CO2- und Energiebilanzen | |

| ENV1.1 | 2.1.1 | Mindestanforderung: Offenlegung Lebenszyklusbilanz Für das realisierte Gebäude liegen berechnete Lebenszyklus-Bilanzen für den Treibhausgasausstoß und die nicht erneuerbare Primärenergie gemäß5 definiertem Format vor. |

|

| ENV1.1 | 2.2 | Bilanzrahmen Lebenszyklus: Bewertung der Lebenszyklus-CO2-Bilanz des fertiggestellten Gebäudes | |

| ENV1.1 | 2.2.1 | Die Ergebnisse der Lebenszyklus-CO2-Bilanz unterschreiten die Ziel-, Referenz- oder Grenzwerte | |

| ENV1.1 | 2.3 | AGENDA 2030 BONI – Niedrigst-Lebenszyklus-CO2-Bilanz, Klimaschutzfahrplan Lebenszyklus und Klimaschutz durch Maßhaltigkeit | |

| ENV1.1 | 2.3.1 | Bilanzrahmen Lebenszyklus – Niedrigst-Lebenszyklus-CO2-Bilanz Die Ergebnisse der Lebenszyklus-CO2-Bilanz unterschreitet den in Indikator 2.2.1 definierten „Oberen Zielwert“ und liegt damit mindestens 50 % unter dem Referenzwert. |

|

| ENV1.1 | 2.3.2 | Für das Gebäude liegt für den Bilanzrahmen „Betrieb und Konstruktion“ (Lebenszyklus) ein plausibler Klimaschutzfahrplan gemäß „Rahmenwerk für Klimaneutrale Gebäude und Standorte“ vor, der rechnerisch nachweist, dass bis zum Jahr 2045 (siehe Indikator 1.2) eine ausgeglichene CO2-Bilanz erreicht wird und ein kumlierter THG-Wert von 0 kg nicht überschritten wird („Klimaneutrales Gebäude über den Lebenszyklus“). | |

| ENV1.1 | 2.3.3 | Klimaschutz durch Maßhaltigkeit / Suffizienz Durch klar definierte und messbare Suffizienzmaßnahmen werden erhebliche Treibhausgasreduktionen erzielt.Quantitative Daten zu den Maßnahmen, wie eine erhöhte Nutzungsdichte, und quantifizierte Daten zu den erzielten Reduktionen liegen vor. Voraussetzung für den Bonus ist, dass sich die Effekte nicht oder nur unzureichend durch weitere Indikatoren im Kriterium abbilden lassen. da sie alternative bedarfsbeschreibende Bezugsgrößen nutzen. |

|

| ENV1.1 | 2.4 | Bilanzrahmen Betrieb: Klimaschutzfahrplan und Netto-treibhausgasneutraler Betrieb | |

| ENV1.1 | 2.4.1 | Klimaschutzfahrplan Klimaneutraler Betrieb – Zieljahr gemäß nationale Ziele: Mindestanforderung (für nicht-klimaneutral betriebene Gebäude): Für nicht-netto-treibhausgas-neutral betriebene Gebäude liegt für den Bilanzrahmen „Betrieb“ ein plausibler Klimaschutzfahrplan gemäß „Rahmenwerk für Klimaneutrale Gebäude und Standorte“ vor, der nachweist, mit welchen Maßnahmen bis zum nationalen Zieljahr für Netto-Treibhausgasneutralität eine ausgeglichene CO2-Bilanz für den Gebäudebetrieb erreicht wird („klimaneutral betriebenes |

|

| ENV1.1 | 2.4.2 | „Ambitionierter Klimaschutzfahrplan“ Klimaneutraler Betrieb Mindestanforderung Platin: Für das Gebäude liegt für den Bilanzrahmen „Betrieb“ ein plausibler Klimaschutzfahrplan gemäß „Rahmenwerk für Klimaneutrale Gebäude und Standorte“ vor, der nachweist, mit welchen Maßnahmen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt (2030 bzw. in Ausnahmen 2035) eine ausgeglichene CO2-Bilanz für den Gebäudebetrieb erreicht wird („klimaneutral betriebenes Gebäude“) |

|

| ENV1.1 | 2.4.3 | Netto-treibhausgasneutral / klimaneutral betriebenes Gebäude („Bilanzrahmen Betrieb“): Das Gebäude ist dafür ausgelegt, gemäß Bilanzierungsregeln des DGNB „Rahmenwerk für klimaneutrale Gebäude und Standorte“ netto-treibhausgasneutral betrieben zu werden. Mindestanforderung (alternativ) |

|

| ENV1.1 | 2.5 | Bilanzrahmen Bauwerk: CO2-reduziertes Bauwerk | |

| ENV1.1 | 2.5.1 | CO2-reduzierte Herstellungsphase: Die fossilen Treibhausgas-Emissionen (GWPfossil) der Herstellung (Module A1 – A3) des Bauwerks unterschreiten ie Ziel-, Referenz- oder Grenzwerte |

|

| ENV1.1 | 2.5.2 | AGENDA 2030 BONUS – Niedrigst-CO2-Ausstoß der Herstellungsphase Die fossilen Treibhausgas-Emissionen (GWPfossil) der Herstellung (Module A1 – A3) des Bauwerks unterschreiten den in Indikator 2.5.1 definierten „Oberen Zielwert“ von 3,75 kg CO2e/m²NRF * a und liegen damit mindestens 50 % unter dem Referenzwert. |

|

| ENV1.1 | 3 | Vergleichswerte weitere Ökobilanz-Indikatoren | |

| ENV1.1 | 3.1 | Bewertung weiterer Ökobilanz-Indikatoren | |

| ENV1.1 | 3.1.1 | Die Ergebnisse der Lebenszyklus-Primärenergie-Bilanz (nicht erneuerbar) unterschreiten die Ziel-, Referenz- oder Grenzwerte (Punkte linear interpolierbar): | |

| ENV1.1 | 3.1.2 | Die gewichteten Ergebnisse weiterer Umweltindikatoren unterschreiten die Ziel-, Referenz- oder Grenzwerte (Punkte linear interpolierbar). | |

| ENV1.2 | 1 | Umweltverträgliche Materialien | |

| ENV1.2 | 1.1 | Erfüllung aller Anforderungen der Kriterienmatrix Mindestanforderung Platin: Einhaltung von Qualitätsstufe QS3. |

|

| ENV1.2 | 1.2 | Erfüllung aller Anforderungen der Kriterienmatrix bei mind. 50% der Mietflächen (Wohnungen): | |

| ENV1.2 | 1.3 | Zusatzpunkte in Qualitätsstufe 1, 2 und 3 | |

| ENV1.2 | 1.4 | AGENDA 2030 Bonus | |

| ENV1.3 | 1 | Verantwortungsvoller Ressourceneinsatz in Planung und Ausführung | |

| ENV1.3 | 1.1 | Lieferkettensorgfalt | |

| ENV1.3 | 1.2 | Verantwortungsvoller Ressourceneinsatz in der Planung | |

| ENV1.3 | 1.3 | Verantwortungsvoller Ressourceneinsatz in der Ausführung und Dokumentation | |

| ENV1.3 | 2 | Verantwortungsvolles Ressourcenmanagement | |

| ENV1.3 | 2.1 | Unternehmerische Verantwortung für Ressourcenmanagement (Qualitätsstufe 1.1) | |

| ENV1.3 | 2.2 | Einsatz verantwortungsvoll gewonnener Produkte oder von Sekundärrohstoffen im Gebäude | |

| ENV1.3 | 2.2.1 | Einsatz verantwortungsvoll gewonnener Produkte | |

| ENV1.3 | 2.2.2 | alternativ Bei Anwendung des „Vereinfachten Verfahrens“ ohne Massenermittlung (Verfahren 2) können für die Produkte, die die Mindestanforderungen für Lieferkettensorgfalt einhalten, in Summe im Gebäude eingebaut maximal folgende Punkte erreicht werden: |

|

| ENV1.3 | 2.2.3 | Recyclinganteil bei Verwendung von Beton, Erdbaustoffen und Pflanzsubstraten | |

| ENV1.3 | 3 | Innovationsraum zu 2 | |

| ENV2.2 | 1 | Wassernutzungskonzept | |

| ENV2.2 | 1.1 | Es gibt ein übergeordnetes Konzept, in dem die Wassernutzungsbilanz und Möglichkeiten der Trinkwassereinsparung untersucht werden. Dies wird bereits in frühen Planungsphasen entwickelt und enthält min. fünf Aspekte aus dem Kriterienkatalog | |

| ENV2.2 | 1.2 | Das erarbeitet Konzept wird dem Planungsfortschritt angepasst und es werden nachweislich relevante Aspekte umgesetzt. | |

| ENV2.2 | 2 | Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen | |

| ENV2.2 | 2.1 | Wassergebrauchskennwert | |

| ENV2.2 | 3 | Außenanlagen | |

| ENV2.2 | 3.1 | Bewässerung und Rückhaltung | |

| ENV2.2 | 4 | Integration in die Quartiers-Infrastruktur | |

| ENV2.2 | 4.1 | Die Art der Regen- und Abwasserentsorgung ist auf die vorhandene Infrastruktur im umgebenden Quartier ausgerichtet und nutzt alle gegebenen Möglichkeiten zur Trennung, Reduktion etc. | |

| ENV2.2 | 5 | AGENDA 2030 BONUS – Klimaschutzziele | |

| ENV2.2 | 5.1 | Beitrag zur Schwammstadt | |

| ENV2.2 | 5.2 | Trinkwasserhygene | |

| ENV2.3 | 1 | Flächeninanspruchnahme | |

| ENV2.3 | 1.1 | Umwandlungsgrad | |

| ENV2.3 | 1.1.1 | Außenentwicklungsfläche-bislang unbebaut Für die bauliche Nutzung werden Flächen verwendet, die über den Flächennutzungsplan bereits der Siedlungs- und Verkehrsfläche zugeordnet sind und für die es einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt. Die Flächen waren bislang unbebaut („Außenbereich“ nach §34 BauGB) |

|

| ENV2.3 | 1.1.2 | Innenentwicklungsfläche – bislang unbebaut Für die bauliche Nutzung werden Flächen innerhalb einer vorhandenen Siedlungsstruktur („Innenbereich“ nach §34 BauGB) verwendet, die bislang unbebaut waren (Nachverdichtung, Baulücken). |

|

| ENV2.3 | 1.1.3 | Baulich oder verkehrlich vorgenutzte Fläche Für die bauliche Nutzung werden baulich oder verkehrlich vorgenutzte Flächen innerhalb einer vorhandenen Siedlungsstruktur („Innenbereich“ nach §34 BauGB) verwendet (Brachflächen oder Brownfield). |

|

| ENV2.3 | 2 | Versiegelungsgrad und Ausgleichsmaßnahmen | |

| ENV2.3 | 2.1 | Versieglungsgrad und Ausgleichmaßnahmen | |

| ENV2.3 | 2.1.1 | Versieglungsgrad | |

| ENV2.3 | 2.1.2 | Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen Es wurden Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, die deutlich, sowohl in Umfang als auch Qualität, über die baurechtlich geforderten Maßnahmen hinausgehen. |

|

| ENV2.3 | 2.2 | CIRCULAR ECONOMY BONUS-Entsiegelung | |

| ENV2.3 | 3 | Bodensanierung | |

| ENV2.3 | 3.1 | Fachgerechte Verwertung oder Entsorgung von, großflächig mit Schadstoff und/oder Munition belasteten etc., entsorgungsrelevanten Verunreinigungen | |

| ENV2.3 | 3.2 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – In-situ Bodensanierung/-sicherung | |

| ENV2.3 | 3.2.1 | Die deutliche Verbesserung der Bodenqualität wird durch In-situ (an Ort und Stelle) Bodensanierungsmaßnahmen, mittels natürlich- und nachhaltiger Abbauprozesse (z.B. chemisch/biologisch), erzielt. Der Boden wird nicht abtransportiert oder ausgetauscht. | |

| ENV2.3 | 3.2.2 | Durch Aufständerung des Bauwerks oder Verzicht auf Unterkellerung wird der vorhandene Boden nicht oder nur minimal auf das baubedingt notwendige Maß beschränkt verändert. Es erfolgt eine Sicherung des mobilen Schadstoff-Pools und Verhinderung des Schadstofftransfers durch geeignete bauliche Maßnahmen (z. B. Versiegelung, Einkapselung) | |

| ENV2.3 | 3.2.3 | Sanierung von Grundwasserschäden, z.B. durch physikalische Behandlungsmethoden mittels laufender Anlagetechnik aktive in-situ Verfahren, die zum langfristigen chemischen oder biologischen Abbau führen in-situ Verfahren, die zum langfristigen chemischen und biologischen Abbau führen, sog. „Treatment Train“-Sanierungsansätze |

|

| ENV2.4 | 1 | Biodiversitätsstrategie und Konzeption | |

| ENV2.4 | 1.1 | Erstellung und Umsetzung einer Biodiversitätsstrategie | |

| ENV2.4 | 2 | Lebensraum Mindestanforderung Platin: 25 CLP im Indikator |

|

| ENV2.4 | 2.1 | Biodiversitätsfördernde Fläche | |

| ENV2.4 | 2.2 | Dachbegrünung | |

| ENV2.4 | 2.3 | Biotopflächenfaktor | |

| ENV2.4 | 2.4 | AGENDA 2030 BONUS – Begrüntes Gebäude | |

| ENV2.4 | 2.5 | Vielfältiges Angebot an Strukturtypen | |

| ENV2.4 | 2.6 | AGENDA 2030 BONUS – Fruchtbare Erde | |

| ENV2.4 | 3 | Vegetation | |

| ENV2.4 | 3.1 | Keine Verwendung invasiver Pflanzenarten | |

| ENV2.4 | 3.2 | Verwendung von vielfältigen, heimischen und standortgerechten Pflanzenarten | |

| ENV2.4 | 3.3 | AGENDA 2030 BONUS – Erhalt von Vegetation mit hohem ökologischem Wert | |

| ENV2.4 | 4 | Umgebungsbezug | |

| ENV2.4 | 4.1 | Maßnahmen zur Biotopvernetzung | |

| ENV2.4 | 5 | Reduktion negativer Einflüsse | |

| ENV2.4 | 5.1 | Artenschutzgerechte Beleuchtung | |

| ENV2.4 | 5.2 | Reduktion von Tierfallen | |

| ENV2.4 | 5.3 | Baustellenplannung | |

| ENV2.4 | 6 | Pflege und Monitoring | |

| ENV2.4 | 6.1 | Entwicklungs- und Unterhaltungspflege-Vertrag | |

| ENV2.4 | 6.1.1 | Die Freianlagen werden zur Erhaltung und zur Weiterentwicklung des funktionsfähigen und biodiversitätsfördernden Zustandes im Rahmen einer Unterhaltungs- und Wartungspflege (mindestens 3 Jahre) gepflegt. | |

| ENV2.4 | 6.1.2 | Keine Verwendung torfhaltiger Substrate Zur Anlage und Pflege der Außenanlagen wird kein torfhaltiges Substrat verwendet. |

|

| ENV2.4 | 6.1.3 | Kein Einsatz von Pestiziden auf dem Gelände | |

| ENV2.4 | 6.1.4 | Kein Einsatz von chemischen Düngemitteln auf dem Gelände | |

| ENV2.4 | 6.2 | Monitoring und Erfolgskontrolle | |

| ENV2.4 | 7 | INNOVATIONSRAUM 1-6 | |

| ECO1.1 | 1 | Lebenszykluskostenrechnungen in der Planung | |

| ECO1.1 | 1.1 | Integration von Lebenszykluskostenrechnungen in den Planungsprozess | |

| ECO1.1 | 1.1.1 | Lebenszykluskostenberechnung in frühen Projektphasen: Eine Lebenszykluskosten-Systematik / ein LCC-Modell wird in einer frühen Planungsphase für das Projekt aufgesetzt und die Ergebnisse fließen mit in die Entscheidungsfindung ein. Es werden mindestens zwei integrale Varianten entwickelt. Dabei soll dargestellt werden, wie die Herstellungskosten sich gegenüber den verschiedenen Kosten in der Nutzungsphase des Gebäudes verhalten. |

|

| ECO1.1 | 1.1.2 | Planungsbegleitende Lebenszykluskostenoptimierung Die Lebenszykluskosten werden planungsbegleitend regelmäßig (an den jeweiligen Planungsstand angepasst) ermittelt und im Planungsteam kommuniziert. Spätestens in der Leistungsphase 4 werden alle relevanten gebäudebedingten Folgekosten vollständig in die Berechnungen integriert. Dabei werden Herstellungskosten und Nutzungskosten getrennt ermittelt und dokumentiert. |

|

| ECO1.1 | 1.1.3 | Lebenszykluskostenoptimierung-Teilbetrachtung Für das Gebäude werden die Auswirkungen maßgeblicher Entscheidungen auf die zu erwartenden Lebenszykluskosten ermittelt. Dies wird in Form einer Teilbetrachtung (Ausschnitt) für die relevanten Kostengruppen und Folgekosten durchgeführt. |

|

| ECO1.1 | 1.2 | INNOVATIONSRAUM – Optimierung von Lebenszykluskosten zu 1.1 | |

| ECO1.1 | 2 | Vorbildliche Energie- und Klimabilanz im Betrieb | |

| ECO1.1 | 2.1 | Alle Neubauten, die die Anforderungen der Innovationsklausel des Gebäude-Energiegesetz (GEG, § 103) erfüllen und dabei maximal das 0,4-fache des THG-Referenzwertes erreichen | |

| ECO1.1 | 2.2 | CIRCULAR ECONOMY BONI | |

| ECO1.1 | 2.2.1 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Wiederverwendung Wird nachweislich ein wesentlicher Anteil der relevanten Bezugsgröße von Bauteilen wiederverwendet oder durch Geschäftsmodelle im oder am Gebäude umgesetzt, die der Circular / Sharing Economy Idee entsprechen und eine Kreislauffähigkeit sicher-stellen oder maßgeblich unterstützen, kann der Bonus angerechnet werden (z. B. Performance-Contracting mit Verwertungs- oder Wiederverwendungs-Strategie). Pro umgesetzte Circular Economy Lösung können 5 Bonuspunkte angerechnet werden. |

|

| ECO1.1 | 2.2.2 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – End of Life Kosten Das LCC-Modell berücksichtigt auch die End-of-Life Kosten über den gesamten Lebenszyklus. |

|

| ECO1.1 | 2.2.3 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Materialwert Der Materialwert der Bauteile ist dokumentiert. |

|

| ECO1.1 | 3 | Gebäudebezogene Kosten über den Lebenszyklus | |

| ECO1.1 | 3.1 | Ermittlung und Vergleich der gebäudebezogenen Kosten über den Lebenszyklus | |

| ECO2.4 | 1 | Analyse des Standortes und Gebäudekonzept | |

| ECO2.4 | 1.1 | Stanortanalyse | |

| ECO2.4 | 1.2 | Gebäudekonzept und Synergien | |

| ECO2.4 | 1.2.1 | Es wird dargestellt, wie das Gebäudekonzept auf die Standortanalyse reagiert. | |

| ECO2.4 | 1.2.2 | Das Gebäude nutzt nachweisliche Synergieeffekten in der Umgebung oder bietet Synergien für die Umgebung und wirkt somit positiv auf die Attraktivität des Standorts. | |

| ECO2.4 | 1.2.3 | Das Bauvorhaben ist das Ergebnis einer Zielplanung mit Regionalanalyse, die von einem interdisziplinären Team durchgeführt wurde. | |

| ECO2.4 | 1.2.4 | Das Bauvorhaben ist Ergebnis eines ausführlichen, integral erarbeiteten Betriebsorganisationskonzepts, das die nutzungsspezifisch relevanten Aspekte berücksichtigt. | |

| ECO2.4 | 1.2.5 | Katastrophenszenarien wurden im Rahmen der Gebäudeplanung umfassend berücksichtigt. | |

| ECO2.4 | 2 | Anpassungsfähigkeit und Drittverwendungsfähigkeit | |

| ECO2.4 | 2.1 | Nachweis der Umnutzungsfähigkeit innerhalb derselben Nutzungsart | |

| ECO2.4 | 2.2 | Nachweis der Umnutzungsfähigkeit für eine andere Nutzungsart | |

| ECO2.4 | 2.3 | Nachweis der Adaptierbarkeit über einzelne Faktoren | |

| ECO2.4 | 3 | Nutzungsgrad / Vermietungen zum Zeitpunkt der Fertigstellung | |

| ECO2.4 | 3.1 | Nutzungsgrad / Vermietungsgrad | |

| ECO2.4 | 3.2 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Circular Economy Nutzer oder Mieter | |

| ECO2.4 | 4 | Flächeneffizienz | |

| ECO2.4 | 4.1 | Flächeneffizienz | |

| ECO2.4 | 4.2 | Mehrfachnutzung von Flächen | |

| ECO2.4 | 4.2.1 | Die Mehrfachnutzung eines relevanten Anteils der Flächen ist im Konzept verankert. | |

| ECO2.4 | 4.2.2 | Die Mehrfachnutzungen eines relevanten Anteils der Flächen wird mit Nutzung des Gebäudes realisiert. | |

| ECO2.4 | 4.3 | AGENDA 2030 Bonus – Suffizienz | |

| ECO2.4 | 5 | Risikobetrachtung | |

| ECO2.4 | 5.1 | Risikobetrachtung gemäß europäischen Berichts- Rahmenwerk | |

| ECO2.4 | 5.2 | Taxonomiekonformes Gebäude | |

| ECO2.4 | 6 | AGENDA 2030 BONUS: Konnektivität | |

| ECO2.4 | 6.1 | Digitale Infrastruktur | |

| ECO2.4 | 7 | AGENDA 2030 BONI | |

| ECO2.4 | 7.1 | AGENDA 2030 BONUS: Erweiterbarkeit | |

| ECO2.4 | 7.2 | AGENDA 2030 BONUS: Impuls/Attraktor | |

| ECO2.6 | 1 | Gebäudekonzept zum Umgang mit den ermittelten Risiken und Darstellung der Vulnarabilität | |

| ECO2.6 | 1.1 | In der Planungsphase (bis spätestens Planungsphase 4) liegt ein Konzept für das Gebäude vor | |

| ECO2.6 | 1.2 | Das Konzept liegt erst in einer späteren Planungsphase (nach Planungsphase 4) vor. | |

| ECO2.6 | 1.3 | AGENDA 2030 Bonus – Kosten-/Nutzenanalyse | |

| ECO2.6 | 2 | Anpassung an den Klimawandel | |

| ECO2.6 | 2.1 | Quantitative Bewertung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und Reduktion des Risikos | |

| ECO2.6 | 2.1.1 | Die umgesetzten Anpassungslösungen reduzieren nachweislich die ermittelten Klimarisiken: Es werden einige empfohlene Maßnahmen umgesetzt. | |

| ECO2.6 | 2.1.2 | Mindestanforderung Platin: Es werden Maßnahmen umgesetzt bzw. vorbereitet, die nachweislich die Resilienz des Gebäudes am Standort stärken und wesentlich zur Reduktion, aller als hoch eingestuften Risiken beitragen. Diese Punktzahl kann ebenfalls angesetzt werden, wenn keine oder nur geringe Gefahren ermittelt wurden und somit keine Anpassungsmaßnahmen erforderlich sind. |

|

| ECO2.6 | 2.1.3 | Es werden Maßnahmen umgesetzt, die auch alle als mittel/moderat eingestuften Risiken nachweislich reduzieren. Diese Punktzahl kann ebenfalls angesetzt werden, wenn keine oder nur geringe Gefahren ermittelt wurden und somit keine Anpassungsmaßnahmen erforderlich sind. | |

| ECO2.6 | 2.1.4 | Es werden Maßnahmen vorbereitet, die zukünftig zu erwartende Risiken am Standort reduzieren. | |

| ECO2.6 | 2.2 | Angaben zur Qualität der umgesetzten Anpassungslösungen | |

| ECO2.6 | 2.2.1 | Bei den umgesetzten Anpassungslösungen werden vorzugsweise naturbasierte Lösungen bzw. Lösungen, die die blaue oder grüne Infrastruktur unterstützen ausgewählt, oder es sind keine Anpassungsmaßnahmen erforderlich | |

| ECO2.6 | 2.2.2 | Bezug zu übergeordneten Klimaanpassungspläne/-strategien | |

| ECO2.6 | 2.2.3 | Die umgesetzten Anpassungsmaßnahmen werden anhand von vordefinierten Indikatoren überwacht, gemessen und werden Abhilfemaßnahmen erwogen, wenn Indikatoren nicht erfüllt sind, oder es sind keine Anpassungsmaßnahmen erforderlich. | |

| ECO2.6 | 2.3 | Mindestanforderung: Grundresilienz gegenüber Elemtarschäden | |

| ECO2.6 | 2.4 | AGENDA 2030 Bonus – Hitzebelastung | |

| ECO2.6 | 3 | Maßnahmen gegen weitere (Umwelt-) Risiken am Standort | |

| ECO2.6 | 3.1 | Kompensationsmaßnahmen Luftqualität | |

| ECO2.6 | 3.2 | Kompensationsmaßnahmen Außenlärm | |

| ECO2.6 | 3.3 |

|

|

| ECO2.7 | 1 | Dokumentation des Gebäudes | |

| ECO2.7 | 1.1 | Dokumentation des Gebäudes ≤ 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 1.1.1 | Aktuelle Planungsdateien BGF≤ 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 1.1.2 | Vollständige Nachhaltigkeits-Gebäudedokumentation BGF≤ 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 1.2 | Dokumentation des Gebäudes > 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 1.2.1 | Aktuelle Planungsdateien BGF > 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 1.2.2 | Vollständige Nachhaltigkeits-Gebäudedokumentation BGF > 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 1.2.3 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Datenbasis für Urbane Minen > 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 1.2.4 | AGENDA 2030 BONUS – Digitaler Fußabdruck > 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 2 | Betreiberinformationen | |

| ECO2.7 | 2.1 | Betreiberinformationen ≤ 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 2.1.1 | Revisions-, Betriebs- und Instandhaltungsplanung ≤ 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 2.2 | Betreiberinformationen > 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 2.2.1 | Revisions-, Betriebs- und Instandhaltungsplanung > 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 2.2.2 | Betreiberfreundliches Gebäudemodell >5.000m² | |

| ECO2.7 | 3 | Planungsphase mit BIM | |

| ECO2.7 | 3.2 | Planungsphase mit BIM > 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 3.2.1 | Vorbereitung der Planung mit BIM > 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 3.2.2 | Erstellung der Planung mit BIM > 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 3.2.3 | Nachhaltigkeitsoptimierung des Gebäudes mit BIM > 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 3.4 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – BIM2FM Betreiberkonzept (>5.000m²) | |

| ECO2.7 | 3.5 | AGENDA 2030 BONUS – Nachhaltigkeitsprüfung (>5.000m²) | |

| ECO2.7 | 4 | Digitaler Zwilling für die Nutzung in der Nutzungsphase | |

| ECO2.7 | 4.2 | Digitaler Zwilling für die Nutzung in der Nutzungsphase > 5.000 m2 | |

| ECO2.7 | 4.2.1 | Erstellung und Übergabe des Wie-Gebaut-Gebäudemodells | |

| ECO2.7 | 4.2.2 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Digitalisierung von Bestand | |

| ECO2.7 | 5 | Dokumentation für die Kreislauffähigkeit in der Endnutzungsphase | |

| ECO2.7 | 5.1 | Informationen zur Gebäude-Rückbaufreundlichkeit | |

| ECO2.7 | 6 | INNOVATIONSRAUM | |

| SOC1.1 | 1 | Operative Temperatur/Raumlufttemperatur | |

| SOC1.1 | 1.1 | Operative Temperatur (Kühlperiode) Voraussetzung ist die Einhaltung der Anforderungen nach DIN 4108-2 (sommerlicher Wärmeschutz und Mindestwärmeschutz) |

|

| 1.1.1 | Operative Temperatur (Kühlperiode) | ||

| SOC1.1 | 1.1.2 | Temperatur/Kühlperiode Mall/Ladenstraße | |

| SOC1.1 | 1.1.3 | Temperatur/Kühlperiode Mietbereich | |

| SOC1.1 | 1.1.4 | ALTERNATIV: Temperatur/Kühlperiode Mall/Ladenstraße | |

| SOC1.1 | 1.1.5 | Anteil Industriearbeit | |

| SOC1.1 | 1.1.6 | Anteil Büro | |

| SOC1.1 | 2 | Relative Luftfeuchte (quantitativ) | |

| SOC1.1 | 2.1 | Relative Luftfeuchte – Heizperiode | |

| SOC1.1 | 2.2 | Relative Luftfeuchte – Kühlperiode | |

| SOC1.1 | 3 | Zugluft | |

| SOC1.1 | 3.1 | Zugluft – Kühlperiode | |

| SOC1.1 | 3.1.1 | Einhaltung Kat B nach DIN EN ISO 7730, Anhang A, Bild A2. Für Gebäude ohne RLT-Anlagen gilt die Anforderung als eingehalten. | |

| SOC1.1 | 3.1.2 | In allen zugluftrelevanten Bereichen in der Mall (z. B. Gebäudeeingänge, Luftauslässe, Nachstromöffnungen für die natürliche Lüftung) werden Maßnahmen zur Vermeidung von Zugluft umgesetzt. | |

| SOC1.1 | 4 | Strahlungstemperaturasymmetrie und Fußbodentemperatur | |

| SOC1.1 | 4.1 | Strahlungstemperaturasymmetrie und Fußbodentemperatur (Kühlperiode) | |

| SOC1.1 | 4.2 | Nachweis ausreichender baulicher/technischer Maßnahmen zur Vermeidung von Strahlungstemperaturasymmetrie. | |

| SOC1.1 | 5 | AGENDA 2030 Bonus – Klimaanpassung | |

| SOC1.1 | 5.1 | Resilienter thermischer Komfort | |

| SOC1.1 | 6 | Einflussnahme des Nutzers | |

| SOC1.1 | 6.1 | durch die Möglichkeit der Umnutzung | |

| SOC1.1 | 6.2 | auf die Lüftung während der Heiz- oder Kühlperiode | |

| SOC1.1 | 6.3 | auf die Temperaturen während der Heiz- oder Kühlperiode | |

| SOC1.1 | 6.4 | durch eine Nutzungsbefragungen zur Steigerung der Energieeffizienz | |

| SOC1.1 | 7 | INNOVATIONSRAUM – Alternative Nachweisführung Indikator 1-4 | |

| SOC1.2 | 1 | Innenraumhygiene – Flüchtige organische Verbindungen (VOC) | |

| SOC1.2 | 1.1 | Messung flüchtiger organischer Verbindungen Mindestanforderung Platin |

|

| SOC1.2 | 1.1.1 | Bewertung der Raumluftkonzentration flüchtiger organischer Verbindungen (weniger als 4 Wochen nach der Fertigstellung gemessen) Mindestanforderung |

|

| SOC1.2 | 1.1.2 | Alternativ: Bewertung von nicht vergleichbaren VOC-Messungen (mehr als 4 Wochen nach Fertigstellung gemessen) | |

| SOC1.2 | 1.1.3 | Zusätzliche Punkte durch Messung | |

| SOC1.2 | 1.1.4 | Deklaration | |

| SOC1.2 | 1.2 | AGENDA 2030 BONUS – SCHADSTOFFREDUKTION IN DER INNENRAUMLUFT | |

| SOC1.2 | 1.3 | Zusatzpunkte im Holzbau | |

| SOC1.2 | 2 | Innenraumhygiene – Lüftungsrate (max. 50 Punkte) | |

| SOC1.2 | 2.1 | Lüftungsrate | |

| SOC1.2 | 2.1.1 | Mechanische Lüftung | |

| SOC1.2 | 2.1.2 | Fensterlüftung | |

| SOC1.2 | 2.1.3 | Alternativ: zentrake Stömungssimulation | |

| 2.1.4 | Alternativ: Punkte für NWO | ||

| SOC1.3 | 1 | Bauakustik – Einhaltung der Anforderungen nach DIN 4109 und VDI 2569 | |

| SOC1.3 | 1.1 | Einhaltung der Anforderungen an den erhöhten Schallschutz | |

| SOC1.3 | 1.2 | Bauakustikmessungen | |

| SOC1.3 | 2 | Planungsbegleitendes akustisches Konzept | |

| SOC1.3 | 2.1 | Raumakustikkonzepte | |

| SOC1.3 | 3 | Raumakustik – Einhaltung der Anforderungen nach DIN 18041 und VDI 2569 | |

| SOC1.3 | 3.1 | Einhaltung der Anforderungen an die Nachhallzeit Tsoll und der Empfehlungen an das A/V Verhältnis |

|

| SOC1.3 | 3.2 | Einhaltung der Anforderungen an die Inklusion | |

| SOC1.3 | 3.3 | Einhaltung der Anforderung nach VDI 2569 | |

| SOC1.3 | 3.4 | Raumakustik – Nutzungsprofil Wohnen | |

| SOC1.3 | 3.4.1 | raumakustischen Maßnahmen in gemeinschaftlich genutzten Treppenhäusern und / oder Fluren der Empfehlungen an das A/V Verhältnis | |

| SOC1.3 | 3.4.2 | raumakustischen Maßnahmen in gemeinschaftlich genutzten Gruppenräumen, Speiseräumen und Unterrichtsräumen | |

| SOC1.3 | 4 | AGENDA 2030 BONUS – Stressreduktion, Gesundheit und Wohlbefinden | |

| SOC1.3 | 4.1 | AGENDA 2030 Bonus: Lärmminderung | |

| SOC1.4 | 1 | Tageslichtverfügbarkeit Gesamtgebäude | |

| SOC1.4 | 1.1 | Tageslichtversorgung nach DIN EN 17037 | |

| SOC1.4 | 2 | Tageslichtverfügbarkeit ständige Arbeitsplätze | |

| SOC1.4 | 2.1 | Jährliche relative Nutzbelichtung nach DIN 5034 | |

| SOC1.4 | 3 | Sichtverbindung nach Außen nach DIN 17037 | |

| SOC1.4 | 3.1 | Vorhandene Sichtbeziehungen nach Außen | |

| SOC1.4 | 3.2 | Alternativer Nachweis | |

| SOC1.4 | 4 | Blendfreiheit bei Tageslicht | |

| SOC1.4 | 4.1 | Blendfreiheit durch Sonnen-/Blendschutzsystem nach DIN EN 17037 | |

| SOC1.4 | 5 | Kunstlicht nach DIN EN 12464 | |

| SOC1.4 | 5.1 | Kunstlicht – Erstellung eines Beleuchtungskonzepts | |

| SOC1.4 | 5.2 | Kunstlicht – Umsetzung des Planungskonzepts und Einhaltung der Anforderungen | |

| SOC1.4 | 6 | Besonnung nach DIN EN 17037 | |

| SOC1.4 | 6.1 | Besonnungsdauer | |

| SOC1.6 | 1 | Kommunikationsfördernde Angebote (Innen) | |

| SOC1.6 | 1.1 | Kommunikationszonen Hauptnutzung | |

| SOC1.6 | 1.2 | INNOVATIONSRAUM Zukunftsorientierte Raumkonzepte: Räume oder Zonen, welche die Kommunikation mit individuellen Lösungen fördern |

|

| SOC1.6 | 2 | Zusätzliche Angebote für die Nutzer (max. 15 Punkte) | |

| SOC1.6 | 2.1 | Zusatzangebote / Services | |

| SOC1.6 | 2.2 | Orientierung / Information | |

| SOC1.6 | 2.3 | INNOVATIONSRAUM Alternative, individuelle Lösungen, die ein Zusatzangebot für die Nutzenden darstellen oder der Orientierung/Information dienen, z. B. Cradle-to-Cradle- Konzept zu einer innovativen gemeinschaftlichen Waschmaschinennutzung- und -steuerung. |

|

| SOC1.6 | 3 | Familien- Kinder- und Seniorenfreundlichkeit | |

| SOC1.6 | 3.1 | Angebote für Familien- Kinder- und Senioren im Gebäude | |

| SOC1.6 | 3.2 | INNOVATIONSRAUM Innovative, individuelle Lösungen, die der Förderung der Familienfreundlichkeit dienen. |

|

| SOC1.6 | 4 | Aufenthaltsqualität innere Erschließung | |

| SOC1.6 | 4.1 | Aufenthaltsqualität der inneren Erschließungsbereiche | |

| SOC1.6 | 4.2 | INNOVATIONSRAUM Erläuterung: Innovative, individuelle Lösungen, die eine angenehme, passende Aufenthaltsqualität der Erschließungsbereiche schaffen. |

|

| SOC1.6 | 5 | Aufenthaltsqualität im Außenbereich | |

| SOC1.6 | 5.1 | Gestaltungskonzept für die Außenanlagen | |

| SOC1.6 | 5.2 | Aufenthaltsflächen im Außenbereich | |

| SOC1.6 | 5.3 | Bedarfsgerechte Funktionen der Aufenthaltsflächen im Außenbereich | |

| SOC1.6 | 5.3.1 | über vorhandene Funktionen im Außenbereich | |

| SOC1.6 | 5.3.2 | INNOVATIONSRAUM Innovative, individuelle Lösungen, die den Komfort der Nutzung im Außenbereich für die Gebäudenutzenden oder die Nutzungsgruppen erhöhen. Die Maßnahmen müssen qualitativ und quantitativ den vorherigen Punkten entsprechen. |

|

| SOC1.6 | 5.4 | Behaglichkeit der Aufenthaltsflächen im Außenbereich | |

| SOC1.6 | 5.4.1 | Komfort hinsichtlich Sonneneinstrahlung, sommerlicher Sonnenschutz und Windschutz | |

| SOC1.6 | 5.4.2 | INNOVATIONSRAUM Innovative, individuelle Lösungen, die den Komfort der Nutzung im Außenbereich für die Gebäudenutzenden oder die Nutzungsgruppen erhöhen. Die Maßnahmen müssen qualitativ und quantitativ den vorherigen Punkten entsprechen. |

|

| SOC1.6 | 5.5 | AGENDA 2030 BONUS – Klimafaktor der Oberflächenstrukturen und Klimaschutzoptimierung der Außenanlagen | |

| SOC1.6 | 5.5.1 | Klimafaktor der Oberflächenstrukturen | |

| SOC1.6 | 5.5.2 | Klimaschutzoptimierung der Außenanlagen | |

| SOC2.1 | 1 | Qualitätsstufe 1 / DGNB | |

| SOC2.1 | 1.1 | Mindestanforderung: Grad der Barrierefreiheit wenn vollständig erfüllt –> „0“ (NVM & NGH „10“, NVS „30“) oder höhere QS eintragen |

|

| SOC2.1 | 2 | Qualitätsstufe 2 | |

| SOC2.1 | 2.1 | Grad der Barrierefreiheit | |

| SOC2.1 | 3 | Qualitätsstufe 3 | |

| SOC2.1 | 3.1 | Grad der Barrierefreiheit | |

| SOC2.1 | 4 | Qualitätsstufe 4 | |

| SOC2.1 | 4.1 | Grad der Barrierefreiheit | |

| SOC2.1 | 5 | Qualitätsstufe 5 | |

| SOC2.1 | 5.1 | Grad der Barrierefreiheit | |

| SOC2.1 | 6 | Qualitätsstufe 6 | |

| SOC2.1 | 6.1 | Grad der Barrierefreiheit | |

| TEC1.3 | 1 | Potential der Gebäudehülle | |

| TEC1.3 | 1.1 | Untersuchung des Potenzials der Gebäudefassade (Wand und Fensterflächen) | |

| TEC1.3 | 2 | Transmission über die Gebäudehüllfläche | |

| TEC1.3 | 2.1 | Hüllflächenbauteile | |

| TEC1.3 | 2.2 | Wärmebrückenzuschlag | |

| TEC1.3 | 3 | Luftdichtheit der Gebäudehülle | |

| TEC1.3 | 3.1 | Luftdichtheitsmessung | |

| TEC1.3 | 4 | Sommerlicher Wärmeschutz | |

| TEC1.3 | 4.1 | Nachweis und Varianten zum sommerlichen Wärmeschutz | |

| TEC1.3 | 5 | Qualitätssicherung | |

| TEC1.3 | 5.1 | Durchführung von Messungen zur Qualitätskontrolle | |

| TEC1.4 | 1 | Passive Systeme | |

| TEC1.4 | 1.1 | Planung eines passiven Gebäudekonzepts | |

| TEC1.4 | 1.2 | Umsetzung des passiven Gebäudekonzepts | |

| TEC1.4 | 2 | Anpassbarkeit der Verteilung auf Betriebstemperaturen für eine Einbindung von regenerativen Energien | |

| TEC1.4 | 2.1 | Wärmeverteilung- und Übergabesystem | |

| TEC1.4 | 2.2 | Kälteverteilung- und Übergabesystem | |

| TEC1.4 | 2.3 | INNOVATIONSRAUM Erläuterung: Werden Systeme eingesetzt, die zu 100 % aus regenerativen Energiequellen gespeist werden, gelten die Indikatoren 2.1. und 2.2 als erfüllt |

|

| TEC1.4 | 3 | Zugänglichkeit der TGA (max. 20 Punkte) | |

| TEC1.4 | 3.1 | Anlagentechnik / Erzeugung | |

| TEC1.4 | 3.2 | Schächte/Trassen/Verteilung | |

| TEC1.4 | 4 | Integrierte Systeme | |

| TEC1.4 | 4.1 | Zustand und Ausbaufähigkeit einer Systemintegration | |

| TEC1.4 | 4.2 | Integrierte Funktionen in ein übergeordnetes System | |

| TEC1.4 | 4.3 | Integration der technischen Systeme / Medien in das Quartier / die direkte Umgebung | |

| TEC1.4 | 4.3.1 | CIRCULAR ECONOMY BONUS –Planung der Integration der technischen Systeme / Medien in das Quartier / die direkte Umgebung Planung eines integralen quartiersbezogenen Energiekonzepts mit Ziel der Nutzung von Synergien im Bezug zum Quartier / zur direkten Umgebung ist vorhanden. |

|

| TEC1.4 | 4.3.2 | CIRCULAR ECONOMY BONUS –Planung der Integration der technischen Systeme / Medien in das Quartier / die direkte Umgebung Umsetzung eines integralen quartiersbezogenen Energiekonzepts mit Ziel der Nutzung von Synergien im Bezug zum Quartier / zur direkten Umgebung ist durchgeführt. |

|

| TEC1.4 | 4.4 | Integration der Energieinfrastruktur in das Quartier / die direkte Umgebung | |

| TEC1.4 | 4.4.1 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Quartierslösung für regenerative Energie Erläuterung: Im Gebäude wird für die Deckung des gebäudebedingten oder nutzerbedingten Energiebedarfs konstant Energie genutzt, die im umgebenden Quartier / in der direkten Umgebung aus regenerativen Energieträgern generiert wird (mind. 10 % des gebäudebedingten Endenergiebedarfs). Alternativ wird Energie, die im Gebäude oder auf dem Grundstück aus regenerativen Energieträgern generiert wird, an das Quartier / die direkte Umgebung abgegeben (mind. 10 % mehr als der gebäudebedingte Endenergiebedarf). |

|

| TEC1.4 | 4.4.2 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Netzdienliches Energiesystem Erläuterung: Das Gebäude stellt Speicherkapazitäten in nicht unwesentlichem Umfang (ca. 10 % bezogen auf den Endenergiebedarf des Gebäudes) im Sinne einer Netzdienlichkeit bereit oder nutzt ein integriertes Energie- und Lastmanagement. |

|

| TEC1.4 | 5 | Nutzung erneuerbarer Energieträger und Energieerzeugung | |

| TEC1.4 | 5.1 | Nutzung erneuerbare Energieträger | |

| TEC1.4 | 5.2 | Erzeugung erneuerbare Energie am Gebäude | |

| TEC1.4 | 5.2.1 | Am Gebäude oder in unmittelbarer räumlicher Umgebung wird erneuerbare Energie erzeugt. Dabei gilt für Photovoltaikanlagen oder Solarthermie, dass mindestens 60 % der für eine solare Nutzung geeignete Dachfläche mit entsprechenden Modulen belegt sind. Bei Neubau von Parkplätzen werden (zusätzlich dazu) ebenfalls mindestens 60 % der Eignungsfläche zur Erzeugung von erneuerbarer Energie genutzt. Wohnbauten können die Erfüllung alternativ über eine installierte Mindestleistung von mindestens 0,06 Kilowatt Peak je m² überbauter Grundstücksfläche nachweisen. Mindestanforderung Platin |

|

| TEC1.4 | 5.2.2 | Am Gebäude oder in unmittelbarer räumlicher Umgebung wird erneuerbare Energie erzeugt. Dabei gilt für Photovoltaikanlagen oder Solarthermie, dass mindestens 80% der für eine solare Nutzung geeignete Dachfläche mit entsprechenden Modulen belegt sind. Bei Neubau von Parkplätzen werden (zusätzlich dazu) ebenfalls mindestens 80% der Eignungsfläche zur Erzeugung von erneuerbarer Energie genutzt. Wohnbauten können die Erfüllung alternativ über eine installierte Mindestleistung von mindestens 0,08 Kilowatt Peak je m² überbauter Grundstücksfläche nachweisen. | |

| Zirkuläres Bauen mit Rückbau Mindestanforderung Platin: 40 CLP im Kriterium |

|||

| TEC1.6 | 1 | Standort- und Bestandsanalyse und vorangehender (Teil-)Rückbau | |

| TEC1.6 | 1.1 | Standort- und Bestandsanalyse und vorangehender (Teil-)Rückbau | |

| TEC1.6 | 1.1.1 | Analyse des Bestands und des Standorts | |

| TEC1.6 | 1.1.2 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Bestandserhalt oder Bestandsnutzung mit Rückbau | |

| TEC1.6 | 1.2 | ohne Rückbau: Standort- und Bestandsanalyse | |

| TEC1.6 | 1.2.1 | ohne Rückbau: Analyse des Bestands und des Standorts | |

| TEC1.6 | 1.3 | Variabler Indikator: Rückbau | |

| TEC1.6 | 1.3.1 | Variabler Indikator: Rückbau – Begründung und Planung des Rückbaus Mindestanforderung Platin: Um Rückbau weitestmöglich zu vermeiden, liegt eine ausformulierte Begründung des Rückbaubedarfs vor. Im Rahmen der Planung des Rückbaus wird das Inventar potenziell ausbaufähiger Bauteile und Bauprodukte, Einbauten und Möbel erfasst und bewertet, die anfallenden Massen werden in einer Materialstrombilanz abgeschätzt und im Rahmen einer Bestandsanalyse (Baudiagnose Gefahrstoffe) werden mögliche Gefahrstoffe systematisch erfasst und ein Gefahrstoffkonzept erstellt. |

|

| TEC1.6 | 1.3.2 | Variabler Indikator: Rückbau – Ausführung des Rückbaus Bei der Ausführung des Rückbaus werden Abnehmer für Bauteile und Produkte mit Wert proaktiv gesucht. Es wird zudem ein Inventar erstellt, welches alle tatsächlich angefallenen Massen und Transportentfernungen (abgeschätzt) darstellt. Es wird dargelegt, dass Maßnahmen zur Optimierung der Verwertungs- und Entsorgungskonzepte umgesetzt werden. Darüber hinaus wird ein wesentlicher Teil der im Gefahrstoffsanierungskonzept formulierten Empfehlungen für Sanierungsmethoden oder gleichwertige, im Laufe des Rückbauprozesses zu diesem Zweck definierte Maßnahmen, umgesetzt. |

|

| TEC1.6 | 1.3.3 | Variabler Indikator: Alternative Nachweisführung über DGNB Rückbauzertifikat Wird ein DGNB Rückbauzertifikat durchgeführt, ist die Erfüllung definierter, ressourcen- und materialbezogener Indikatoren des Rückbau-Zertifikats nachzuweisen. |

|

| TEC1.6 | 1.3.4 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Einsatz rückgebauter Elemente oder Materialien vor Ort Materialien oder Bauelemente aus dem durchgeführten Rückbau oder Teilrückbau werden direkt vor Ort im zu zertifizierenden Projekt eingesetzt. |

|

| TEC1.6 | 2 | Zirkuläres Bauen – Konzeptionsphase (ohne Rückbau) | |

| TEC1.6 | 2.1 | Ziel- und Schwerpunktdefinition | |

| TEC1.6 | 2.2 | Projektbezogene zirkuläre Entwurfskonzepte | |

| TEC1.6 | 2.2.1 | Zirkuläre Planung in frühen Phasen: In frühen Projektphasen (Grundlagenermittlung, Bedarfsdefinition, Standortbetrachtung, Vorplanung oder Entwurfsplanung) werden zirkuläre Entwurfskonzepte erarbeitet und fließen in die Entscheidungsfindung für das Projekt ein. | |

| TEC1.6 | 2.2.2 | Zirkuläre Planung in Genehmigungs- und Ausführungsplanung: In späteren Projektphasen (Genehmigungs-, Ausführungs-, Werkplanung) werden zirkuläre Konzepte erarbeitet und fließen in die Entscheidungsfindung für das Projekt ein. | |

| TEC1.6 | 3 | Zirkuläres Bauen – Konzeptionsphase (mit Rückbau) | |

| TEC1.6 | 3.1 | Ziel- und Schwerpunktdefinition | |

| TEC1.6 | 3.2 | Projektbezogene zirkuläre Entwurfskonzepte | |

| TEC1.6 | 3.2.1 | Zirkuläre Planung in frühen Phasen: In frühen Projektphasen (Grundlagenermittlung, Bedarfsdefinition, Standortbetrachtung, Vorplanung oder Entwurfsplanung) werden zirkuläre Entwurfskonzepte erarbeitet und fließen in die Entscheidungsfindung für das Projekt ein. | |

| TEC1.6 | 3.2.2 | Zirkuläre Planung in Genehmigungs- und Ausführungsplanung: In späteren Projektphasen (Genehmigungs-, Ausführungs-, Werkplanung) werden zirkuläre Konzepte erarbeitet und fließen in die Entscheidungsfindung für das Projekt ein. | |

| TEC1.6 | 4 | Zirkuläres Bauen – Ausführung und Dokumentation | |

| TEC1.6 | 4.1 | Beschreibung zirkulärer Gebäudeeigenschaften | |

| TEC1.6 | 4.1.1 | Transparenz über Gebäuderessourcenpass Für das realisierte Gebäude werden messbare Kennzahlen für den heutigen Betrag zur Kreislaufwirtschaft und valide Angaben für die künftige Kreislauffähigkeit ermittelt. Die Ermittlung der Kennzahlen und Angaben wird konform mit den Vorgaben im „DGNB Gebäuderessourcenpass“ ausgeführt.. |

|

| TEC1.6 | 4.2 | Beurteilung realisierter Zirkularitäts-Eigenschaften | |

| TEC1.6 | 4.2.1 | Realisierte Zirkularität-Quoten auf Gebäude-Ebene Für das realisierte Gebäude werden für definierte Kennzahlen als hoch bewertete Quoten und damit eine hohe Zirkularität erreicht. |

|

| TEC1.6 | 4.2.2 | Einsatz zirkulärer Produkte auf Bauteilebene Bei Anwendung des „Detaillierten Verfahrens“ mit Massenermittlung (Verfahren 1) können für die Produkte, die die Grundanforderung für Schadstoffe (ZE01 = QS4) einhalten, in Summe im Gebäude eingebaut maximal folgende Punkte je nach nachgewiesener zirkulärer Qualitätsstufe erreicht werden: |

|

| TEC1.6 | 4.2.3 | Bei Anwendung des „Vereinfachten Verfahrens“ ohne Massenermittlung (Verfahren 2) können für die Produkte, die die Grundanforderung für Schadstoffe (ZE01 = QS4) einhalten, in Summe im Gebäude eingebaut maximal folgende Punkte erreicht werden | |

| TEC1.6 | 4.2.4 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Wieder- oder Weiterverwendung: Wiederverwendete oder weiterverwendete Bauteile werden eingesetzt. Die Bewertung findet im Rahmen der Anwendung des Indikators 3.1.1 statt. | |

| TEC1.6 | 4.2.5 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Schadstoffvermeidung: Durch den Einsatz materialgerechter Baukonstruktion wird der Einsatz von Schadstoffen vermieden. Je Produkt / Bauteil kann 1 Bonuspunkt erzielt werden. | |

| TEC1.6 | 4.2.6 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Materialmischung oder Materialschichtung: Konstruktionen mit Materialmischung oder Materialschichtung werden vermieden. Je Produkt / Bauteil kann 1 Bonuspunkt erzielt werden. | |

| TEC1.6 | 4.2.7 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Zirkuläre Baukonstruktive Einbauten: Zirkuläre Aspekte werden bei den Baukonstruktiven Einbauten umgesetzt (KG 370). | |

| TEC1.6 | 4.3 | Mindestanforderung: Umnutzungs-, Umbau- und Rückbauanleitung | |

| TEC1.6 | 4.4 | CIRCULAR ECONOMY BONI – Zirkuläres Bauwerk und Aggregierte Zirkularitätsbewertung | |

| TEC1.6 | 4.4.1 | Das Gebäude (Betrachtungsrahmen Bauwerk – KG 300) besteht nahezu vollständig aus Bauteilen, Produkten oder Werk- und Baustoffen, die aus der Kreislaufwirtschaft stammen. Zirkularitäts-Teilindikator: Zirkuläre Materialherkunft – Umgesetzte Kreislaufführung > 90 % | |

| TEC1.6 | 4.4.2 | Das Gebäude (Betrachtungsrahmen Bauwerk – KG 300) ist derart ausgeführt, dass es als nahezu komplett trennbar bezeichnet werden kann, nahezu vollständig wieder in die Kreislaufwirtschaft geführt werden kann und gemäß Bewertung DGNB Kriterium ENV1.2 als schad- oder risikostoffarm bezeichnet werden kann bezüglich sämtlicher Substanzen, die eine spätere Verwendung oder Verwertung einschränken. Nicht oder nur schwer lösbare Verklebungen oder Abdichtungen und nicht trennbare Verbundstoffe (ohne Herstellerrücknahmeerklärung) werden nicht eingebaut. Zirkularitäts-Teilindikator: Kreislauffähigkeit – Nachnutzungswege“ > 90 Massen-% |

|

| TEC1.6 | 4.4.3 | Für die Beurteilung der Zirkularität des ausgeführten Gebäudes wird ein quantitatives Bewertungsinstrument zur Ermittlung eines aggregierten Zirkularitätsindex angewandt. Das angewandte Instrument erfüllt die Anforderungen der DGNB an aussagekräftige Zirkularitätsbewertungen (siehe Methode). Das Instrument, welches eine quantitative Beurteilung der Zirkularität auf Gesamt-Gebäudeebene erlaubt, wird zur Dokumentation und Bewertung des ausgeführten Gebäudes angewandt und die Ergebnisse im „Vollständigen Gebäuderessourcenpass“ dokumentiert. Das Ergebnis der Anwendung resultiert in einer – über die Methode definierten – „guten“ bis „sehr guten“ Bewertung. | |

| TEC3.1 | 1 | Mobilitätskonzept | |

| TEC3.1 | 2 | Infrastrukturen | |

| TEC3.1 | 2.1 | Fußgängerinfrastruktur | |

| TEC3.1 | 2.2 | Radverkehrinfrastruktur | |

| TEC3.1 | 2.3 | Motorisierter Individualverkehr (MIV) | |

| TEC3.1 | 2.4 | AGENDA 2030 BONUS – Mobilitätsmanagementkonzept | |

| TEC3.1 | 3 | Infrastruktur für alternative Antriebstechnologien | |

| TEC3.1 | 3.1 | Radverkehr und Elektro-Zweiräder bis 45 km/h | |

| TEC3.1 | 3.2 | Motorisierter Individualverkehr (MIV) | |

| TEC3.1 | 3.3 | Einbindung der Lade- oder Tankstationen | |

| TEC3.1 | 3.4 | AGENDA 2030 BONUS – Klimaschutzziele | |

| TEC3.1 | 4 | Leihsysteme | |

| TEC3.1 | 4.1 | Mobilitäts-Sharing | |

| TEC3.1 | 5 | Benutzerkomfort | |

| TEC3.1 | 5.1 | Nutzungskomfort im Gebäude und für Nutzungsgruppen | |

| TEC3.1 | 6 | Innovationsraum zu 1-5 | |

| PRO1.1 | 1 | Bedarfsplanung | |

| PRO1.1 | 1.1 | Basis | |

| PRO1.1 | 1.2 | Bedarfsplanung | |

| PRO1.1 | 1.3 | AGENDA 2030 BONUS – Machbarkeitsstudie | |

| PRO1.1 | 2 | AGENDA 2030 BONUS – Partizipation | |

| PRO1.1 | 2.1 | Eine der zwei Stufen eines Partizipationsprozess wird in einer oder mehreren Phasen unter Einbindung aller relevanten Beteiligten durchgeführt | |

| PRO1.1 | 3 | Pflichtenheft | |

| PRO1.1 | 3.1 | Nachhaltigkeitsanforderungen im Pflichtenheft | |

| PRO1.4 | 1 | Nachhaltigkeitsaspekte in der Ausschreibung | |

| PRO1.4 | 1.1 | Umfang der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Ausschreibung | |

| PRO1.4 | 1.2 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – RECYCLINGMATERIALIEN | |

| PRO1.6 | 1 | Gestalterische Variantenuntersuchung oder Planungswettbewerb | |

| PRO1.6 | 1.1 | Vorgeschaltete Variantenuntersuchung | |

| PRO1.6 | 1.2 | alternativ: Konzeptvergabe | |

| PRO1.6 | 1.2.1 | Art und Umfang des Verfahrens | |

| PRO1.6 | 1.2.2 | Qualitätssicherung | |

| PRO1.6 | 1.3 | alternativ: Mehrfachbeauftragung | |

| PRO1.6 | 1.3.1 | Art und Umfang des Verfahrens | |

| PRO1.6 | 1.3.2 | Qualitätssicherung | |

| PRO1.6 | 1.3.3 | Ausführung eines preisgekrönten Entwurfs | |

| PRO1.6 | 1.4 | alternativ: Planungswettbewerb | |

| PRO1.6 | 1.4.1 | Umfang und Qualität des Planungswettbewerbs | |

| PRO1.6 | 1.4.2 | Art des angewendeten Wettbewerbsverfahrens | |

| PRO1.6 | 1.4.3 | Ausführung eines preisgekrönten Entwurfs | |

| PRO1.6 | 1.4.4 | Beauftragung des Planungsteams | |

| PRO1.6 | 1.5 | INNOVATIONSRAUM Erläuterung: Weitere Verfahren können ebenfalls in Absprache mit der DGNB anerkannt werden. Wenn dabei die Qualität und Umfang den oben dargestellten Verfahren entsprechen, können entsprechend der oben angewandten Bewertungslogik die jeweiligen Punkte angerechnet werden. |

|

| PRO1.6 | 2 | Empfehlungen durch unabhängige Gestaltungsgremien | |

| PRO1.6 | 2.1 | Projektvorstellung bei einem Gestaltungsbeirat der Kommunen und Architektenkammern | |

| PRO1.6 | 2.2 | Umsetzung der Empfehlungen des Gestaltungsbeirates. | |

| PRO1.6 | 3 | alternativ: Auszeichnung durch Architekturpreis | |

| PRO1.6 | 3.1 | Anerkennung / Auszeichnung | |

| PRO1.6 | 3.1.1 | Anerkennung für gute gestalterische und baukulturelle Qualität | |

| PRO1.6 | 3.1.2 | Auszeichnung des fertiggestellten Projektes (Architekturpreis, DGNB Diamant) | |

| PRO2.1 | 1 | Lärmarme Baustelle | |

| PRO2.1 | 1.1 | Konzept für eine lärmarme Baustelle | |

| PRO2.1 | 1.2 | Schulung der Bauausführenden | |

| PRO2.1 | 1.3 | Prüfung der Umsetzung | |

| PRO2.1 | 1.4 | INNOVATIONSRAUM Erläuterung: Alternative neuartige / innovative Konzepte, Verfahren und Technologien um die Lärmbelastung signifikant für die Baustellenarbeiter und die Umgebung zu reduzieren können ebenfalls angerechnet werden. |

|

| PRO2.1 | 2 | Staubarme Baustelle (max. 25 Punkte) | |

| PRO2.1 | 2.1 | Konzept für eine staubarme Baustelle | |

| PRO2.1 | 2.2 | Schulung der Bauausführenden | |

| PRO2.1 | 2.3 | Prüfung der Umsetzung | |

| PRO2.1 | 2.4 | INNOVATIONSRAUM Erläuterung: Alternative neuartige/innovative Konzepte, Verfahren und Technologien, die die Staubbelastung signifikant für die Baustellenarbeitenden und die Umgebung zu reduzieren, können ebenfalls angerechnet werden. |

|

| PRO2.1 | 3 | Boden- und Grundwasserschutz auf der Baustelle | |

| PRO2.1 | 3.1 | Konzept für den Boden- und Grundwasserschutz | |

| PRO2.1 | 3.2 | Schulung der Bauausführenden | |

| PRO2.1 | 3.3 | Prüfung der Umsetzung | |

| PRO2.1 | 4 | Abfallarme Baustelle | |

| PRO2.1 | 4.1 | Konzept für eine abfallarme Baustelle | |

| PRO2.1 | 4.2 | Schulung der Bauausführenden | |

| PRO2.1 | 4.3 | Prüfung der Umsetzung | |

| PRO2.1 | 4.4 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Abfallvermeidung auf der Baustelle | |

| PRO2.1 | 5 | Kommunikation | |

| PRO2.1 | 5.1 | Kommunikation Extern | |

| PRO2.1 | 5.1.1 | Beschilderung und Information | |

| PRO2.1 | 5.1.2 | Kommunikation Anwohner | |

| PRO2.1 | 5.2 | Kommunikation Intern | |

| PRO2.1 | 6 | Ressourcenschutz | |

| PRO2.1 | 6.1 | Wasserverbrauch | |

| PRO2.1 | 6.1.1 | Datentransparenz des Wasserverbrauches Messen und Dokumentieren des Wasserverbrauchs auf der Baustelle |

|

| PRO2.1 | 6.1.2 | Konzept zur Wassereinsparung | |

| PRO2.1 | 6.1.3 | Schulung der Bauausführenden | |

| PRO2.1 | 6.1.4 | Prüfung der Umsetzung | |

| PRO2.1 | 6.2 | Stromverbrauch | |

| PRO2.1 | 6.2.1 | Datentransparenz des Stromverbrauchs | |

| PRO2.1 | 6.2.2 | Konzept zur Reduzierung des Stromverbrauchs | |

| PRO2.1 | 6.2.3 | Schulung der Bauausführenden | |

| PRO2.1 | 6.2.4 | Prüfung der Umsetzung | |

| PRO2.1 | 7 | Schimmelpilzprävention | |

| PRO2.1 | 7.1 | Schimmelpilzprävention | |

| PRO2.3 | 1 | Technisches Monitoring in der Planungsphase (LPH 3-7) | |

| PRO2.3 | 1.1 | Mindestanforderung: Entwicklung eines Monitoring-Konzepts inkl. Energetisches Monitoring. | |

| PRO2.3 | 2 | Technisches Monitoring in der Bauphase (LPH 8) | |

| PRO2.3 | 2.1 | Änderungen und Aktualisierungen im Monitoring-Konzept | |

| PRO2.3 | 3 | Probebetrieb (LPH 8) | |

| PRO2.3 | 3.1 | Der Probebetrieb wird vor Abnahme und Übergabe durchgeführt | |

| PRO2.3 | 4 | Technisches Monitoring in der ersten Nutzungsphase (LPH 9) | |

| PRO2.3 | 4.1 | Mindestanforderung Platin: Beauftragung eines Einregulierungsmonitorings zur Betriebsoptimierung | |

| PRO2.3 | 5 | Vollumfängliches Technisches Monitoring | |

| PRO2.3 | 5.1 | Mindestanforderung Platin (alternativ): Beauftragung eines vollumfänglichen Technischen Monitorings | |

| PRO2.3 | 6 | Inbetriebnahmemanagement | |

| PRO2.3 | 6.1 | Ein Inbetriebnahmemanagement wird in Kombination mit dem technischen Monitoring beauftragt | |

| PRO2.3 | 7 | Gebäudeperformance | |

| PRO2.3 | 7.1 | Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess wird nach Abnahme beauftragt | |

| PRO2.3 | 8 | Innovationsraum zu 1-4 Erläuterung: Hier können ergänzend oder alternativ Verfahren zugelassen werden, die analog die Vorabprüfungen, Funktionsprüfungen, Einweisungen und Berichte ergeben. |

|

| PRO2.5 | 1 | FM-Check | |

| PRO2.5 | 1.1 | Durchführung FM-Check | |

| PRO2.5 | 2 | Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen | |

| PRO2.5 | 2.1 | Übergabe von Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen an die/den beauftragten Dienstleistungsunternehmen/Durchführenden. | |

| PRO2.5 | 2.2 | Erstellung von Wartungs- und Instandhaltungsplänen für die wartungs- und prüfpflichtigen Bauteile der Kostengruppen 300 und 400 und Verankerung der Richtlinien für einen nachhaltigen Gebäudebetrieb. | |

| PRO2.5 | 3 | Betreiberhandbuch | |

| PRO2.5 | 3.1 | Erstellung und Übergabe eines Betreiberhandbuchs | |

| PRO2.5 | 4 | Kommunikation mit den Nutzenden | |

| PRO2.5 | 4.1 | Erstellung und Nutzung eines technischen Nutzerhandbuches | |

| PRO2.5 | 4.2 | Vorbereitung und Übergabe eines Fragebogens zur Zufriendenheit der Nutzenden in der Betriebsphase | |

| PRO2.5 | 5 | Informationssystem zur Nachhaltigkeit | |

| PRO2.5 | 5.1 | Umsetzung eines Informationssystems zur Nachhaltigkeit des Gebäudes | |

| PRO2.5 | 5.2 | Agenda 2030 BONUS – Naturerfahrung und Wissensvermittlung | |

| PRO2.5 | 5.2.1 | Ein Konzept, in dem die Integration der Naturerfahrung und Bildung in die Gestaltung der Außenanlagen vorhanden ist, liegt vor | |

| PRO2.5 | 5.2.2 | Ein attraktives Angebot, mit dem die Nutzenden Natur mit allen oder mehreren Sinnen erleben können, ist vor Ort umgesetzt. | |

| PRO2.5 | 6 | Betriebskostenprognose | |

| PRO2.5 | 6.1 | Erweiterte Betriebskostenprognose | |

| SITE1.1 | 1 | Durchführung einer Klimarisikoanalyse | |

| SITE1.1 | 1.1 | Beauftragung oder Durchführung einer Analyse | |

| SITE1.1 | 1.1.1 | Mindestanforderung: Durchführung einer Analyse | |

| SITE1.1 | 1.1.2 | Durchführung einer Analyse durch eine sachverständige Person | |

| SITE1.1 | 1.2 | Umwelt- und Klimarisiken | |

| SITE1.1 | 1.2.1 | Mindestanforderung: Gefahren gemäß Tabelle A in Appendix A III. Methode | |

| SITE1.1 | 1.2.2 | Gefahren gemäß Tabelle B in Appendix A.III. Methode | |

| SITE1.1 | 1.2.3 | Es wurden zusätzlich die Gefahren in Tabelle C in Appendix A III. Methode untersucht | |

| SITE1.1 | 1.3 | Betrachtungszeitraum | |

| SITE1.1 | 1.3.1 | Mindestanforderung: 10 – 25 Jahre | |

| SITE1.1 | 1.3.2 | 26 – 50 Jahre | |

| SITE1.1 | 1.3.3 | Mindestanforderung Platin: die gesamte Lebenserwartung/(wirtschaftliche) Nutzungsdauer des Gebäudes | |

| SITE1.1 | 1.4 | Umgang der Bewertung | |

| SITE1.1 | 1.4.1 | Mindestanforderung: Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Umwelt- und Klimarisikos | |

| SITE1.1 | 1.4.2 | Mindestanforderung Platin: Bewertung der Auswirkungen auf das geplante Gebäude, den Betrieb, die Nutzenden und/oder den Vermögenswert (Vulnerabilität) | |

| SITE1.1 | 1.4.3 | AGENDA 2030 BONUS – Klimaschutzziel Berücksichtigung von Umgebungsgegebenheiten und Anpassungslösungen Dritter |

|

| SITE1.1 | 1.5 | Datengrundlage | |

| SITE1.1 | 1.5.1 | Mindestanforderung Platin: Zur Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit und des Schadenausmaßes wurden für die Betrachtungszeiträume der Analyse, die in der Zukunft liegen, Klimamodelle aus dem jüngsten Bericht des Weltklimarates (IPCC […] Assessment Report) herangezogen. Dabei wird mindestens das Szenario betrachtet, das von der für die Umwelt nachteiligeren Entwicklung ausgeht (Worst-Case-Szenario: RCP8.5). | |

| SITE1.1 | 1.5.2 | das RCP 6.0 Szenario | |

| SITE1.1 | 1.5.3 | das RCP 4.6 Szenario | |

| SITE1.1 | 1.5.4 | das RCP 2.5 Szenario | |

| SITE1.1 | 1.6 | Ergebnisverwertung | |

| SITE1.1 | 2 | Bewertung der Klimarisiken für den Standort | |

| SITE1.1 | 2.1 | Bewertung der physikalischen Risiken, die sich aktuell und künftig aus der Umwelt und der Veränderung des Klimas am Standort ergeben: | |

| SITE1.1 | 3 | Bewertung weiterer äußerer Einflüsse | |

| SITE1.1 | 3.1 | Außenlärm | |

| SITE1.1 | 3.2 | Luftqualität | |

| SITE1.1 | 3.3 | Radon | |

| SITE1.3 | 1 | Motorisierter Individualverkehr | |

| SITE1.3 | 1.1 | Umfeld | |

| SITE1.3 | 1.2 | Bezug Gebäude | |

| SITE1.3 | 2 | ÖPNV | |

| SITE1.3 | 2.1 | Haltestellen | |

| SITE1.3 | 2.2 | Zugang zum nächstgelegenen Nah- oder Fernverkehrsbahnhof, der zur Hauptverkehrszeit je Richtung mindestens stündlich bedient wird | |

| SITE1.3 | 2.3 | Takt des ÖPNV an mind. einer der Haltestellen aus 2.1 oder 2.2 | |

| SITE1.3 | 2.4 | Bezug Gebäude | |

| SITE1.3 | 3 | Radverkehr | |

| SITE1.3 | 3.1 | Fahrradwege (Radius 500 m vom Haupteingang) | |

| SITE1.3 | 3.2 | Anbindung | |

| SITE1.3 | 3.3 | Bezug Gebäude | |

| SITE1.3 | 4 | Fußgängerverkehr | |

| SITE1.3 | 4.1 | Fußwegenetz (Radius 350 m vom Haupteingang) | |

| SITE1.3 | 4.2 | Querungsmöglichkeiten (Radius 350 m vom Haupteingang) | |

| SITE1.3 | 4.3 | Wegweisungssysteme | |

| SITE1.3 | 5 | Barrierefreiheit Haltestellen | |

| SITE1.3 | 5.1 | Barrierefreie Zugänglichkeit der nahen ÖPNV Haltestellen | |

| SITE1.3 | 5.2 | Barrierefreier Ausbau des Weges zum Gebäude und dessen Umgebung | |

| SITE1.3 | 6 | AGENDA 2030 BONUS – Nutzung vorhandener Ladeinfrastruktur | |

| SITE1.3 | 6.1 | In der Umgebung des Gebäudes ist öffentliche Ladeinfrastruktur für MIV vorhanden | |

| SITE1.3 | 7 | INNOVATIONSRAUM zu 1- 5 | |

| SITE1.4 | 1 | Soziale Infrastruktur (max. 35 Punkte) | |

| SITE1.4 | 1.1 | Innerhalb des Quartiers / im Umfeld | |

| SITE1.4 | 1.2 | Möglichkeit der Nutzung von Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes und der Außenanlagen | |

| SITE1.4 | 1.2.1 | Anmietmöglichkeiten und Nutzbarkeit von Flächen innerhalb des Gebäudes Dritte haben die Möglichkeit, Räumlichkeiten (z. B. Büroräume, Besprechungsräume, Multifunktions- Tagungsräume etc.) im Gebäude temporär anzumieten. |

|

| SITE1.4 | 1.2.2 | Nutzbarkeit von Flächen in den Außenanlagen des Gebäudes Gebäudeumgebende Außenanlagen sind – sowohl während als auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten – für die Öffentlichkeit nutzbar. |

|

| SITE1.4 | 2 | Erwerbswirtschaftliche Infrastruktur (max. 35 Punkte) | |

| SITE1.4 | 2.1 | Innerhalb des Quartiers / im Umfeld | |

| SITE1.4 | 3 | Gebäudezugehörige Infrastruktur / Nutzungsvielfalt | |

| SITE1.4 | 3.1 | Nutzungsvielfalt im Gebäude | |

| SITE1.4 | 3.2 | CIRCULAR ECONOMY BONUS – Angebote für die tägliche Versorgung |

Telefon +49 711 62049-340

Email info@hoinka.com